Structure Corporelle, Caractéristiques & Anatomie

Le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) compte parmi les plus grands requins et impressionne par son corps robuste en forme de torpille ainsi que par ses caractéristiques anatomiques uniques. Cet article décrit les traits externes et internes les plus marquants de cette espèce et explique les différences physiques entre les mâles et les femelles.

Peu d’animaux marins sont à la fois aussi redoutés et aussi fascinants que le grand requin blanc. Mais comment ce prédateur suprême des océans est-il réellement constitué ? Dans ce qui suit, nous examinons de plus près la structure corporelle et les particularités anatomiques du grand requin blanc – de ses dents caractéristiques aux différences entre mâles et femelles.

Taille et forme du corps

Le grand requin blanc, avec une longueur moyenne d’environ 4 mètres et pouvant dépasser les 7 mètres, fait partie des plus grandes espèces de requins. Les femelles adultes deviennent nettement plus grandes que les mâles ; alors que les mâles atteignent généralement au maximum environ 5 mètres, les femelles peuvent dépasser les 6 mètres. Leur poids est tout aussi impressionnant : un grand requin blanc peut peser jusqu’à trois tonnes.

La forme du corps de ces requins est compacte et fuselée (en forme de torpille) avec un museau conique et émoussé. Cette morphologie hydrodynamique permet aussi bien la nage d’endurance que les accélérations rapides lors de la chasse. En réalité, le corps musclé des grands requins blancs est conçu pour produire des accélérations soudaines. Leurs yeux, situés sur les côtés de la tête, sont relativement petits et entièrement noirs (la pupille n’est pas visible). Il est remarquable que les grands requins blancs ne possèdent pas de membrane nictitante ; pour se protéger, ils roulent les yeux vers l’arrière lors des attaques.

En tant que poisson cartilagineux (Chondrichthyes), le grand requin blanc ne possède pas de squelette osseux, mais un squelette léger composé de cartilage. Cette structure squelettique plus légère et flexible, combinée à un grand foie rempli d’huile, lui confère une flottabilité, car il ne dispose pas de vessie natatoire comme les poissons osseux. Le mouvement constant est essentiel à sa respiration : comme la plupart des grands requins, il doit nager en permanence afin de faire circuler l’eau par sa bouche et ses cinq grandes fentes branchiales pour absorber l’oxygène.

Peau et coloration

Le grand requin blanc présente une coloration dorsale typique des poissons prédateurs : le dessus varie du gris clair au brun, parfois bleuté ou presque noir, souvent avec un reflet bronze. Le dessous, en revanche, est d’un blanc éclatant, nettement séparé des flancs plus sombres. Ce que l’on appelle le contre-ombrage (countershading) aide le requin à se camoufler dans l’eau : vu d’en haut, son dos sombre se fond dans la profondeur, tandis que vu d’en bas, son ventre clair se confond avec la lumière venant de la surface. Un trait distinctif est une tache généralement sombre à la base des nageoires pectorales (derrière leur insertion), ainsi que des extrémités noires sur la face inférieure des nageoires pectorales. Le motif individuel de taches et de coloration autour des branchies est unique à chaque animal et permet même aux chercheurs de reconnaître certains grands requins blancs.

La peau du grand requin blanc est exceptionnellement rugueuse et rappelle le papier de verre. Elle est recouverte de millions de minuscules écailles placoïdes – de petites structures semblables à des dents appelées denticules dermiques. Ces « dents de peau » sont orientées vers l’arrière, réduisent la résistance de l’eau et permettent au requin de nager plus efficacement et plus silencieusement. En même temps, cette peau rugueuse le protège des blessures et du développement de parasites. En la caressant de la tête vers la queue, elle paraît lisse ; dans le sens inverse, en revanche, elle pourrait érafler la main. La structure particulière de la peau de requin a même inspiré des ingénieurs : des applications de haute technologie telles que des combinaisons de natation spécialisées ou des surfaces antiseptiques imitent la texture striée de la peau de requin.

Nageoires et locomotion

Toutes les nageoires du grand requin blanc sont dépourvues d’épines. La première nageoire dorsale est grande, triangulaire et légèrement falciforme ; elle commence à peu près au niveau de l’extrémité arrière des nageoires pectorales. Une seconde nageoire dorsale, beaucoup plus petite, est située plus en arrière et débute juste avant la nageoire anale. Les nageoires pectorales sont longues et puissantes, servant de gouvernails et de surfaces portantes. Sur le pédoncule caudal (base de la queue), on trouve une carène latérale marquée qui augmente la stabilité lors des manœuvres rapides. La nageoire caudale est grande, en forme de croissant et presque symétrique – le lobe inférieur est presque aussi grand que le supérieur. Cette forme homocerque (symétrique), associée à une puissante musculature du tronc, assure une propulsion vigoureuse. Les grands requins blancs nagent principalement grâce à de puissants battements de queue (schéma de nage thunniforme), en bougeant à peine le tronc latéralement. Ils peuvent accélérer brutalement à partir de l’arrêt et même bondir complètement hors de l’eau lorsqu’ils chassent, par exemple, des phoques. Cependant, la plupart du temps, ils se déplacent à une allure tranquille, à environ 3 km/h, mais peuvent parcourir quotidiennement 70 à 80 km.

La puissante musculature du tronc du grand requin blanc est soutenue par un système thermorégulateur particulier. Contrairement à la plupart des poissons, ce requin est partiellement à sang chaud : des réseaux spécialisés de fins vaisseaux sanguins (le rete mirabile) fonctionnent comme un échangeur thermique, retenant à l’intérieur du corps la chaleur produite par l’activité musculaire. Ainsi, des organes vitaux tels que le cerveau, les yeux et les muscles de la nage peuvent être maintenus à une température plus élevée. Le noyau corporel d’un grand requin blanc se situe ainsi plusieurs degrés Celsius au-dessus de la température ambiante – la littérature mentionne un écart d’environ 10 °C. Cette adaptation accroît ses performances, en particulier lors de la chasse dans des eaux plus froides, car les muscles et les sens fonctionnent plus efficacement lorsqu’ils sont au chaud.

Dentition et dents

La dentition du grand requin blanc est l’un de ses traits les plus marquants. La large bouche arquée des grands spécimens mesure près d’un mètre de diamètre et contient plusieurs rangées de dents. Dans la première rangée active, la mâchoire supérieure compte environ 23 à 28 dents triangulaires, tandis que la mâchoire inférieure en possède environ 20 à 26. Ces dents sont larges, plates et finement dentelées sur les bords (en forme de scie) – des armes parfaites pour déchiqueter les proies. Comme chez tous les requins, les dents usées ou perdues sont continuellement remplacées par des dents de réserve issues des rangées arrière ; au cours de sa vie, un grand requin blanc peut perdre et renouveler plusieurs milliers de dents. Cette disposition est connue sous le nom de « dentition en revolver ». Dans chaque rangée, les dents forment un tranchant continu, les plus grandes étant situées à l’avant du museau. Lors de la morsure, les mâchoires supérieure et inférieure s’emboîtent parfaitement : les dents pointues du bas maintiennent la proie, tandis que les grandes dents dentelées du haut arrachent des morceaux de chair. La puissance de morsure d’un grand requin blanc est énorme et peut facilement sectionner des os.

Fait intéressant, contrairement aux requins tigres par exemple, le grand requin blanc ne possède pas de membrane nictitante pour protéger ses yeux. Ainsi, lors de la morsure finale sur sa proie, il roule ses globes oculaires vers l’arrière afin de les protéger des blessures – ce qui lui donne un « œil blanc » pendant l’attaque, pouvant être à l’origine de son nom allemand.

Organes sensoriels

En tant que prédateur hautement développé, le grand requin blanc est doté de capacités sensorielles étonnantes. Son odorat est légendaire : les requins peuvent percevoir les plus infimes traces de sang dans l’eau. Son ouïe capte également les vibrations et sons de basse fréquence sur de grandes distances. Le long des flancs court l’organe appelé ligne latérale, un canal sensoriel qui permet au requin de détecter les ondes de pression et les mouvements dans l’eau.

Le grand requin blanc possède des organes particuliers lui permettant de percevoir les champs électriques : dans de petites cavités remplies de gelée situées au niveau du museau, les ampoules de Lorenzini enregistrent la bioélectricité des autres êtres vivants – par exemple les battements de cœur d’une proie dissimulée. Sa vision est également meilleure qu’on ne le pensait auparavant : bien que les grands requins blancs aient des yeux relativement petits et uniformément noirs, ils distinguent bien les contrastes et les mouvements et peuvent même voir les couleurs. Lors de la capture d’une proie, ils protègent leurs yeux en les roulant vers l’arrière – en l’absence de paupières – comme mentionné plus haut. La combinaison de ces sens fait du grand requin blanc un chasseur efficace. Il peut détecter une proie à grande distance, la repérer grâce à l’ouïe et à la ligne latérale, puis la localiser avec précision lors de l’attaque finale grâce à la vue et à l’électroréception.

Différences entre mâles et femelles

Chez les grands requins blancs, on observe un dimorphisme sexuel marqué en ce qui concerne la taille corporelle : les femelles dépassent nettement les mâles en longueur et en masse. Alors que les mâles mesurent en moyenne entre 3,5 et 4 mètres, les femelles atteignent des longueurs moyennes de 4,5 à 5 mètres. Les plus grands spécimens connus – comme la célèbre femelle « Deep Blue » – dépassaient même les 6 mètres. Les femelles sont également plus robustes et possèdent une tête plus large, ce qui pourrait être lié à leur rôle dans la reproduction (port des embryons).

Un trait distinctif clair entre les sexes se trouve sur la face ventrale du corps : les mâles possèdent, au niveau des nageoires pelviennes, une paire d’organes reproducteurs visibles appelés ptérygopodes (ou claspers). Ceux-ci sont des nageoires transformées et, chez les mâles sexuellement matures, peuvent atteindre jusqu’à 50 cm de long (environ 10 % de la longueur du corps). Les femelles n’ont pas de claspers.

Lors de l’accouplement, les mâles mordent souvent les femelles aux nageoires ou au dos pour s’accrocher. Les femelles portent donc fréquemment des cicatrices de ces « morsures d’amour ». Pour mieux supporter de telles blessures, la peau des femelles est sensiblement plus épaisse que celle des mâles – chez certaines espèces de requins jusqu’à trois fois plus épaisse. Mis à part la taille et les caractéristiques déjà mentionnées, les grands requins blancs mâles et femelles diffèrent très peu sur le plan morphologique. Les deux sexes présentent la même coloration et une forme corporelle essentiellement identique.

Distribution et Habitat

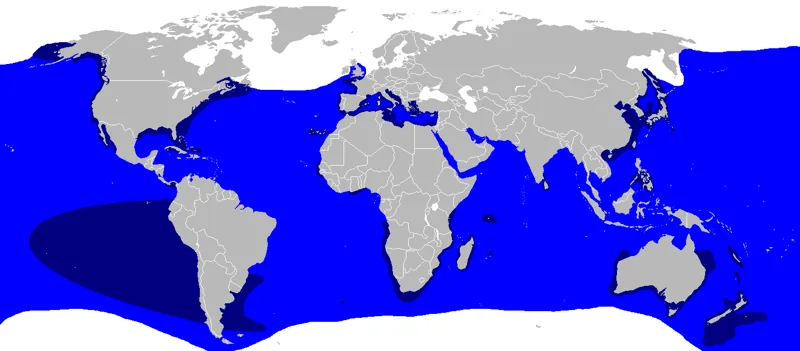

Le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) est un prédateur présent dans le monde entier, que l’on trouve aussi bien dans les zones côtières qu’en haute mer. Il préfère des températures de l’eau comprises entre 12 et 24 degrés Celsius et fréquente les lieux où il trouve suffisamment de nourriture. Son habitat s’étend des côtes de l’Atlantique au Pacifique, jusqu’à l’océan Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée.

Répartition mondiale

Dans l’Atlantique, leur aire de répartition s’étend du Canada et des États-Unis, en passant par les Caraïbes, jusqu’à l’Amérique du Sud. Dans l’Atlantique oriental, des grands requins blancs ont été observés depuis l’Europe jusqu’aux côtes africaines et dans toute la Méditerranée. Dans le Pacifique, ils colonisent les côtes d’Amérique du Nord, du Japon, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’Amérique du Sud. Dans l’océan Indien, on les trouve notamment au large de l’Afrique du Sud, des Seychelles et en mer Rouge. Parmi les points chauds les plus connus figurent l’Afrique du Sud, la Californie et le sud de l’Australie, où ces animaux se rassemblent régulièrement près des colonies de phoques.

Habitat côte et haute mer

Les grands requins blancs exploitent différents habitats : les eaux côtières avec récifs rocheux ou plages de sable, ainsi que l’immensité du large. Les jeunes se tiennent principalement dans des zones plus chaudes et moins profondes, qui leur offrent une certaine protection. Les adultes, en revanche, alternent entre les zones de chasse côtières et les zones pélagiques, où ils recherchent leur nourriture jusqu’à 1 300 mètres de profondeur. Leur capacité à maintenir leur température corporelle au-dessus de celle de l’eau environnante leur permet de survivre dans des plages thermiques très variées.

Zones de reproduction

Il existe certaines nurseries pour les jeunes. Au large de la Californie et de la côte est des États-Unis, en particulier entre le New Jersey et le Massachusetts, de jeunes grands requins blancs ont été observés à plusieurs reprises. La Méditerranée, notamment l’Adriatique et le canal de Sicile, est également considérée comme une importante zone de reproduction. Ces régions offrent une nourriture abondante et des conditions relativement sûres.

Routes de migration du grand requin blanc

Le grand requin blanc est connu pour ses longues migrations. Celles-ci peuvent être saisonnières le long des côtes ou couvrir de grandes distances à travers l’océan ouvert.

Migrations côtières saisonnières

Sur la côte est des États-Unis, les grands requins blancs suivent un schéma régulier : en été, ils migrent vers le nord jusqu’à Terre-Neuve, tandis qu’en hiver ils se déplacent vers le sud jusqu’aux Caraïbes. Des mouvements similaires peuvent être observés en Afrique du Sud et en Australie, lorsque les animaux retournent vers les colonies de phoques.

Le White Shark Café

Un phénomène unique est le fameux White Shark Café, une région située au cœur du Pacifique entre la Californie et Hawaï. De nombreux requins du Pacifique nord-est y passent les mois d’hiver. Ils plongent régulièrement à de grandes profondeurs et semblent profiter des riches ressources alimentaires de l’océan ouvert.

Migrations transocéaniques

Certains individus parcourent d’énormes distances. Un exemple célèbre est celui d’une femelle qui a nagé près de 20 000 kilomètres de l’Afrique du Sud à l’Australie et retour. De tels voyages montrent que les populations de différents océans sont peut-être plus étroitement liées qu’on ne le supposait depuis longtemps.

Mode de vie, alimentation et reproduction

Prédateur suprême des océans, le grand requin blanc présente des particularités remarquables dans son mode de vie, son alimentation et sa reproduction.

Mode de vie du grand requin blanc

Les grands requins blancs vivent principalement en solitaires. Parfois, toutefois, on les observe en couple ou en petits groupes, notamment le long de côtes riches en proies. Dans ces cas, une certaine hiérarchie apparaît : les individus plus grands ou plus expérimentés s’imposent face aux plus petits. Leur communication s’effectue surtout par le langage corporel. Les chercheurs ont décrit une nage parallèle côte à côte, des contournements mutuels et même de puissants coups de queue frappant la surface de l’eau. Ces comportements servent probablement à signaler la dominance et les revendications territoriales envers leurs congénères. Le grand requin blanc est également réputé curieux : il nage souvent autour des bateaux ou sort la tête de l’eau pour explorer son environnement.

L’habitat du grand requin blanc s’étend sur une grande partie des océans du globe. Il privilégie les eaux côtières tempérées, mais traverse aussi les océans ouverts et s’aventure dans les zones tropicales. Grâce à un réseau particulier de vaisseaux sanguins, ce requin peut maintenir sa température corporelle jusqu’à 10 à 15 °C au-dessus de celle de l’eau. Cette adaptation physiologique lui permet de séjourner dans des eaux plus froides et lui confère la capacité d’effectuer des accélérations soudaines.

Les grands requins blancs sont également de grands nageurs de fond capables de parcourir de longues distances. Certains individus marqués ont parcouru plus de 10 000 kilomètres et plongé à plus de 1 000 mètres de profondeur. Au cours de la journée, ils évoluent souvent juste sous la surface ou à des profondeurs modérées allant jusqu’à environ 500 mètres, mais peuvent aussi explorer des profondeurs extrêmes si nécessaire. Dans l’ensemble, ce mode de vie flexible explique la présence du grand requin blanc dans de nombreuses régions marines, des côtes californiennes aux eaux australiennes et sud-africaines.

Alimentation du grand requin blanc

Carnivore, le grand requin blanc adapte son alimentation aux proies disponibles et à sa propre taille corporelle. Les jeunes requins chassent surtout de petits poissons, des calmars et des crabes. En grandissant, ils élargissent leur spectre de proies pour inclure de plus gros poissons comme les thons, ainsi que d’autres requins et des raies. À partir d’une taille d’environ trois mètres, les mammifères marins entrent également dans leur régime alimentaire. Dans les régions où se trouvent des colonies de phoques ou d’otaries, ces mammifères représentent une grande part de leurs proies, tandis qu’en leur absence, de grands poissons osseux sont également consommés.

Les grands requins blancs se révèlent également opportunistes : ils se nourrissent de charognes, par exemple de carcasses de grands cétacés, dont la chair riche en graisse est extrêmement énergétique. De manière générale, les adultes privilégient les proies riches en lipides, car elles leur permettent de couvrir leurs besoins énergétiques de la façon la plus efficace. Les humains, en revanche, ne font pas partie de leur régime alimentaire : dans l’eau, le corps humain contient peu de graisse et ne correspond pas à leur schéma de chasse. Les attaques sur l’homme, très rares, sont dans la plupart des cas dues à des confusions (avec des phoques ou des tortues marines, par exemple) ou à une défense territoriale.

Lors de la chasse, le grand requin blanc mise sur l’effet de surprise et la puissance de ses attaques. Il jaillit souvent des profondeurs et frappe ses proies par en dessous à grande vitesse. Lors des chasses de phoques au large de l’Afrique du Sud, on a observé des adultes attaquer avec une telle force qu’ils bondissent entièrement hors de l’eau. Lorsqu’un grand requin blanc attrape une proie de grande taille, il mord généralement une fois puis relâche, afin d’éviter d’éventuelles blessures lors d’une contre-attaque. La victime, grièvement blessée, s’affaiblit rapidement. Le requin attend, puis revient pour se nourrir. Les proies plus petites, en revanche, sont souvent avalées entières dès le départ.

Les dents triangulaires et dentelées, ainsi que la puissance énorme de ses mâchoires, permettent au grand requin blanc de maîtriser même des proies défensives. On estime que sa force de morsure figure parmi les plus élevées de tout le règne animal. Après un repas copieux, le requin peut rester des semaines sans se nourrir à nouveau. Une grande otarie, par exemple, fournit suffisamment de calories pour couvrir ses besoins énergétiques pendant près d’un mois.

Reproduction du grand requin blanc

La biologie reproductive du grand requin blanc est exceptionnelle à bien des égards et demeure encore incomplètement étudiée. Ce qui est certain, c’est que cette espèce n’atteint la maturité sexuelle que très tardivement : les mâles vers 26 ans, les femelles seulement vers 33 ans. On connaît très peu de choses sur leur comportement d’accouplement dans la nature. Des cicatrices observées sur les nageoires pectorales de certaines femelles suggèrent que les mâles maintiennent leurs partenaires pendant l’accouplement en les mordant, comme cela est également connu chez d’autres espèces de requins.

Les grands requins blancs sont ovovivipares : les œufs fécondés restent dans l’utérus maternel et les embryons éclosent de leur enveloppe avant la naissance. Les petits naissent donc vivants et entièrement développés. Au cours du développement embryonnaire, les requins à naître se nourrissent d’abord du vitellus de leurs œufs, puis de ce qu’on appelle des “œufs nutritifs” – des ovules non fécondés que la mère produit dans l’utérus pour nourrir les petits. La durée exacte de gestation est inconnue, mais les estimations évoquent au moins douze mois. Par portée, une femelle donne généralement naissance à peu de petits, en règle générale entre deux et dix.

Les jeunes requins blancs à la naissance mesurent déjà environ 120 à 150 centimètres et pèsent entre 25 et 30 kilos, ce qui est remarquablement grand. Néanmoins, ils perdent un peu de poids durant les premières semaines, le temps d’apprendre à chasser seuls. Les jeunes grands requins blancs privilégient les zones côtières de croissance, où ils capturent de petits poissons et calmars et sont relativement protégés des grands prédateurs. En grandissant, ils déplacent progressivement leurs déplacements vers des eaux plus profondes et s’attaquent à des proies de plus en plus grandes, jusqu’à atteindre finalement le spectre de chasse des adultes.

Le grand requin blanc compte parmi les espèces de poissons les plus longévives. Certaines observations suggèrent que certains individus peuvent vivre plus de 70 ans. La combinaison d’une espérance de vie élevée, d’une reproduction tardive et d’un faible nombre de descendants entraîne une croissance très lente des populations. Au cours de sa longue vie, une femelle ne produit que quelques portées, ce qui est extrêmement atypique chez les poissons. Avec ses particularités en matière de mode de vie, d’alimentation et de reproduction, le grand requin blanc incarne un prédateur suprême unique des mers. Il symbolise également la fascination intacte que suscitent les océans et leurs grands chasseurs.

Le grand requin blanc et les humains

Le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) est l’un des prédateurs les plus célèbres au monde. Peu d’autres espèces suscitent autant d’émotions, d’histoires et de gros titres. Il est souvent décrit comme un chasseur impitoyable, mais l’image est plus nuancée. Les recherches modernes montrent que ses rencontres avec les humains se déroulent généralement autrement que ne le laissent croire les films populaires.

Mythes et réalité

Dans l’opinion publique, le grand requin blanc est souvent perçu comme un danger agressif. En réalité, les attaques sont rares. Les scientifiques estiment que de nombreux incidents sont liés à une confusion : du point de vue du requin, les surfeurs ou les nageurs peuvent ressembler à des phoques, sa proie privilégiée. Dans la plupart des cas documentés, le requin relâche l’être humain après une première morsure, car celui-ci ne correspond pas à sa nourriture.

Pourquoi les attaques se produisent-elles ?

Les raisons des interactions avec les humains sont multiples. Certains chercheurs interprètent les attaques comme une réaction exploratoire. Les grands requins blancs sont curieux et utilisent leurs dents pour examiner des objets inconnus. D’autres incidents sont liés à un comportement de chasse typique dans les régions où vivent des colonies de phoques. Néanmoins, le risque pour les baigneurs ou les plongeurs reste extrêmement faible.

Statistiques et résultats de recherche

Dans le monde, seules quelques dizaines de rencontres entre humains et grands requins blancs sont signalées chaque année. Une fraction seulement se termine de façon mortelle. En comparaison, de nombreux autres risques quotidiens sont bien plus dangereux. Les recherches montrent également que la plupart des interactions ne sont pas marquées par un comportement agressif, mais par de la prudence et de la curiosité.

Points géographiques clés

La plupart des incidents se produisent dans les régions où la présence de grands requins blancs est élevée, comme en Afrique du Sud, en Australie ou en Californie. Dans ces zones, l’habitat des animaux se superpose aux plages et aux sites de surf très fréquentés. L’essentiel est que de telles rencontres restent rares, bien que des millions de personnes se rendent chaque année sur les côtes.

Tourisme et rencontres en conditions contrôlées

Les grands requins blancs ne sont pas seulement redoutés, ils attirent aussi les aventuriers. Dans certains pays, des plongées avec requins en cages sécurisées sont proposées. Ces expériences permettent de s’approcher des animaux et de les observer dans leur comportement naturel. Elles contribuent en même temps à la sensibilisation et renforcent la conscience de la nécessité de protéger cette espèce menacée.

Statut et mesures de protection

Le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) est l’une des espèces de requins les plus connues et en même temps très menacée. La surpêche, les prises accessoires et la demande d’ailerons ont considérablement réduit les populations dans le monde entier. C’est pourquoi il est considéré comme strictement protégé dans de nombreuses régions. La Liste rouge de l’UICN classe le grand requin blanc comme vulnérable.

Réglementations internationales

À l’échelle mondiale, le grand requin blanc est protégé par la Convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées (CITES). Le commerce international de parties de requin est strictement réglementé. De plus, de nombreux pays interdisent la pêche ciblée, la chasse aux trophées et le commerce de mâchoires ou de dents. Le grand requin blanc est également explicitement pris en compte dans de nombreuses aires marines protégées.

Mesures de protection régionales

La protection du grand requin blanc est réglementée différemment selon les régions. Certains pays ont mis en place des programmes de protection complets, tandis que d’autres ont encore du retard à rattraper.

Australie

L’Australie est considérée comme l’un des points chauds pour le grand requin blanc. L’espèce y est entièrement protégée depuis les années 1990. La recherche, le suivi et la création d’aires marines protégées comptent parmi les principales mesures. Néanmoins, les incidents impliquant des baigneurs ou des surfeurs suscitent régulièrement des débats sur les filets de protection et les abattages ciblés, qui restent très controversés.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a reconnu l’importance du grand requin blanc tant pour l’écosystème que pour le tourisme. Depuis les années 1990, sa pêche est interdite. Parallèlement, le pays est connu pour la plongée en cage, qui est encadrée scientifiquement et soumise à des réglementations strictes. Des aires protégées comme le parc national de la Montagne de la Table englobent d’importantes zones de chasse et de migration des requins.

États-Unis (Californie)

Aux États-Unis, le grand requin blanc bénéficie d’une protection légale dans plusieurs États. La Californie a placé l’espèce sous protection dès les années 1990. La pêche et le commerce sont interdits, et de vastes projets de recherche sur la migration et le comportement de ces animaux sont également menés.

Mexique

Le Mexique a également mis en place des mesures de protection pour le grand requin blanc. Depuis le début des années 2000, la pêche et le commerce sont interdits. Des habitats importants, notamment autour de l’île Guadalupe, bénéficient d’une protection spéciale et sont étroitement surveillés. L’île est aussi devenue une destination renommée pour la plongée en cage, qui contribue à la fois à la recherche et à l’écotourisme.

Europe et Méditerranée

En Méditerranée, le grand requin blanc a fortement décliné. Les observations sont aujourd’hui extrêmement rares. Néanmoins, il y est également protégé. L’Union européenne interdit la pêche ciblée et le commerce, mais les prises accessoires demeurent un problème. Les experts demandent des contrôles plus stricts et davantage de zones protégées afin de préserver durablement les populations restantes.

Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande protège totalement le grand requin blanc depuis 2007. Le pays interdit à la fois la pêche et la possession de parties de l’animal. Des habitats importants existent notamment autour des îles Chatham et de l’île Stewart, et ils sont régulièrement surveillés par les chercheurs.

Défis de la protection

Malgré les efforts internationaux, de nombreux défis subsistent. Les prises accessoires dans la pêche commerciale, la chasse illégale et le changement climatique continuent de menacer l’espèce. De plus, les mesures de protection entrent souvent en conflit avec les préoccupations de sécurité des régions côtières où les attaques de requins font la une.